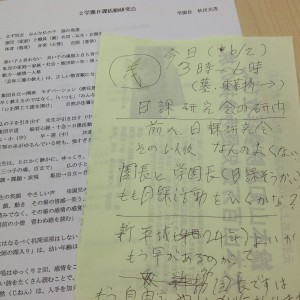

発語が不自由になってから、父は熱心なメモ魔になった。

言いたいことはすべて紙片で伝達された。何かの用件を記すというより、要望あり、訓話あり、乱れた気持ちもあって紙面は混沌としていた。最初は周囲の目を憚って、こっそり手渡されたが、そのうち常となってからはどこでも書き散らした。言葉が出ないもどかしさもあったのだろう、歪んだ文字はますます歪んで、判読にたいそう難儀した。

メモの以前には、長い「講演」があった。幼稚園や研究会で何十年も講演生活を送ってきた父にとって、人前の講演は呼吸しているのと同じだった。相手は私であったり、老妻であったり、私の連れ合いや孫娘まで入れ替わり呼び出して、滔々と「講演」をするのである。ひとりを相手に、1時間も2時間も。

「今日は、わしの話、聞けますか」

「はい。1時からなら。1時間でよろしいか」

そういう予約があって、家の食卓で私を相手に「講演」が始まるのだが、呂律が回らずまったく聴き取れない。つっかえ、忘れ、そして同じ話が永遠にくり返される。生半可な返事をすると、あとで勘違いが生じるので、こちらも何度も聞き返すのだが、「講演」の聴衆は黙って拝聴するもの、と思い込んでいる父は、やがて癇癪を起こし、話は頓挫する。そのくり返しだった。

親孝行と思って黙って聞いてあげなさいと、そう私の良識が諭すのだが、こちらの事情構わず延々と「講演」は続くし、しばしば感情は壊れ、気持ちのよい結末にはならなかった。私は多忙で、時間的にも心情的にもそういう余裕がなかった。「講演」に捕われることから、内心は逃避していたのである。

その父が、今年あたりから寡黙になった。腕を組んで、じっと佇むことが多くなった。発語が困難である以上に、身体の限界もあったのだろう、断片を大義そうにつぶやくだけで、やがて「講演」の代わりに手書きのメモが用意された。

最初、メモは講演のレジュメになっていた。自分が幼稚園や研究会で語り続けてきたことをまとめては、それを「これが肝心や、これだけは絶対や」と私に確かめるようにして伝えようとした。健康な時から何度も聞いた話ではあったが、ひとりの教育家が生涯を賭けて言い残そうとする「遺言」を前に、厳かな気持ちにもなった。

ただ今になって思うのは、父の「遺言」はただ教育上の教えだけではなかったように思う。

言語療法士は、失語症のクライアントの数少ない言葉の奥にあるものを読み取ろうとするらしいが、メモに書かれた「教え」は「教え」以上の何かを伝えようとしていたのではないか。中身ばかりに捕われ、それを書かないではいられない父の心情や、またその宛先の必然など慮ることを私は怠った。

メモを渡したものの、父は決まって腕を組み、天井を仰いだ。それは諦念なのか後悔なのか、あるいは失意なのか、今になってはわからない。

父を亡くしてから、父のメモを見るたびに胸にこみ上げてくるものがあった。思い出に浸るような感傷ではない。小さな紙片の中で、父は「わしの話をちゃんと聞け」と怒っている。いつでも拝聴できたのかと問われると、自信がない。「講演」中、つい声を荒げたこともあれば、逃げるように席を立ったこともあった。私には、聞き遂げられなかった後悔と、それは邪慳にしたのかもしれない行為への慚愧ばかりが残っている。

私がすべての時間を投げ打ち、父のそばについたのは、深夜のホスピスの病室であった。すでに昏睡状態の父と、意思は通じない。死期が迫る静寂の中で、時々何かを確かめるように呻き声を発した。なぜだろう。あの時ほど、私は父の「言葉」を理解できたことがなかった。そう思えるのである。