私が読書を生涯の糧としたのは、父の勧めによるものである。内容まで指南を受けたわけではないが、こと本については、父は惜しみなく買い与えてくれた。おねだりした本が、朝、枕元に置いてある。そういう幸せな少年時代を過ごした。

私が読書を生涯の糧としたのは、父の勧めによるものである。内容まで指南を受けたわけではないが、こと本については、父は惜しみなく買い与えてくれた。おねだりした本が、朝、枕元に置いてある。そういう幸せな少年時代を過ごした。

中学になると、父は「読書(や映画の)感想文を書け」と言った。当時でいえば立派なノートを買ってくれて、それを「感想文ノート」とした。

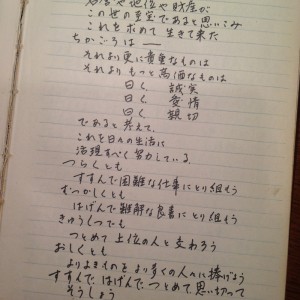

その巻頭に、当時40歳の父がメッセージを書いている。それが写真である。少し気恥ずかしくもあるが、ふりかえると、私は読むことも書くことも、たしかに父から授かっている。

父もまた読書家であった。小学生の頃から私にはそういう畏敬の念があった。

寺の庫裏の一角には、書斎に仕立てた自室(じつは物置)があって、そこにはやはり世界文学全集や日本文学名作選などがずらりと並んでいた。昭和30年代後半のことだから、「一家にひとつ」といわれた調度品のようなものかもしれないが、それでも本は確かに読まれた痕跡があった。戦争が終わって、日本人は自由に本が読める歓びに浸ったのだろう。

全集より私がいちばん印象深かったのは、無造作に書棚にあった岩波文庫である。寺にあった戦前の蔵書の大方は戦災で焼失されていたので、大半は戦後購入したものだったが、その中に数点、父が学生時代に読みふけった思い出の岩波文庫が何点か残されていた。

タイトルとか作家の名前は覚えていない。強く印象にあるのは、その頁の所々の煤けた跡である。父は、「それは、汽車の煙の煤の跡」であり、自分の読書歴の勲章のようなものだと、よく語っていた。

くわしく言うと、こういうことである。

父は昭和5年生まれなので、徴兵は免れている。大阪の大寺のぼんぼんで育ち、地元の名門といわれる(旧制)中学に通うようになって以後は、和歌山へ疎開を余儀なくされた。都会育ちの少年には田舎の中学は肌に合わなかったのか、かなり無理を言って、和歌山から市内の中学まで通学を続行することにしたらしい。今でも一時間以上かかる道のりを、当時は汽車で通常三時間の通学であった。

燃料事情も悪く、また「突然敵機が飛来して」、道中は予測のつかない事態の連続だったらしい。朝、5時の始発に乗っても、学校に到着したらすでに下校時間であった、とうこともしばしばであったらしい。

思えば気長な話だが、十代の父にはそれが矜持でもあり、意地でもあったのだろう、一年以上の通学を続ける。その果てしない通学路の途上で、彼が見いだしたものが「読書」の歓びだったのである。

父の(私の祖父の)蔵書にあった岩波文庫を片っ端から読み通す。一日の通学で、文庫の背中の★をいくつ読む(岩波の定価は★の数で表示されていた)と決め、日本文学、外国文学、哲学や教育書を耽読したのである。往復の時間はふんだんにある。いや、それとも、戦火の下、生きる時間は限られていたというべきか。

「和歌山からの軌道にはいくつもトンネルがあって、車内はたちまち煤で充満する。汽車は通路も連結部も人であふれ返っているから、窓なんか閉めようがない。敵機が飛んできたら、トンネルに「一時避難」したりするから余計だ。文庫の煤けた頁はその時の証拠。私の読書は、汽車の揺れと煤の匂いが一緒くたにある」

だから、文庫は捨てられない、私は本を処分することができないのだ、と父はよく私に語った。後になって私も何度か体験するのだが、読書が身体の記憶であると教えられたのは、父のその話からである。

いつしか読書は愉しみの材となった。エンターテイメントとか、トレンドとか、それも確かに歓びに違いないのだが、それを読むのにいのちを賭けることはない。新刊はどんどん量産され、一方で消費され、究極は電子本のように「データ」となっていくのだろう。果たしてそこに「煤けた記憶」が残るのかどうか。「面白かった」以外に、身体に刻むような読書の体験や記憶は、どのように伝承されていくのだろうか。

トンネルの暗闇に突入した汽車の中で、それまで読み耽った頁の続きを、再び白日の下に読める歓びを、私たちはいま知りようがないのである。