昨年の暮れ、大分で終活のシンポジウムにでた。私の前に、地元の葬儀社の若い社長が、葬式事情をスライドを使って話したのだが、「一日葬」「直葬」はもちろん「無葬」という代物まで登場した。会場は高齢の参加者たちで埋っていたが、大分くらいの地方都市でも、もはや葬送の変容は止められない。

私は改めて日本人の死生観について述べたのだが、その他、終活の面々と並ぶと、分が悪いのは否めない。会場からはどれだけ合理的で、コストはいかほどか、それしか関心がないように見える。

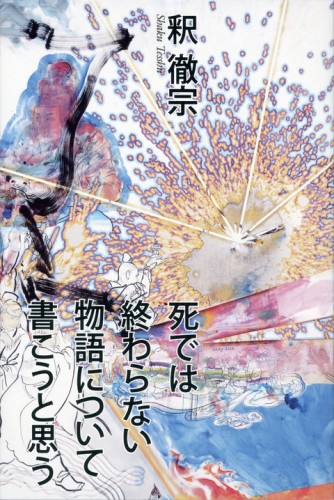

去年読んだ本でストンと落ちたのは、釈徹宗の『死では終わらない物語について書こうと思う』だ。帯に「終活だけでいいですか? 平安時代から今日までこの国の底流に脈打つ生と死の“物語”。日本人はこうやって死んできた」とあるが、往生伝を中心に日本浄土仏教の物語について述べている。よく読まれているそうで、それだけ関心も広いということだろう。

むろん死生観に正解はない。伝統的風土の中で積み上げられてきた生涯体系のようなものなのだが、いまはローカルな風土より、医療や福祉のほうがはるかに影響が大きい。77年に病院死が5割を超えて以来、ホスピスケア、QOL、リビングウイル、脳死、尊厳死まで、死は一貫して「医療」問題として取り扱われてきた。「医療」である限り「合理的な解決」が可能かもしれない。かくして高度な技術ばかりが崇められ、物語は忘れられていったのだ。

さらに90年代のデフレが呼び水となって、葬儀社が新たなビジネスモデルを開発する。「イオンのお葬式」に象徴される、葬送のミニマム化である。これにNPOが併走して、自然葬や永代供養のモデルも誕生したが、そこでも市民的(つまり消費者的?)合意が優先され、宗教は慎重に排除されていったのである。それを押し固めるようにメディアが、伝統の葬送文化を「商品」「サービス」として解体していった。物語の存在感はほぼ霧散したといっていい。

もちろん宗教だけが物語を独占しているとは思わない。ある意味で権力化された物語が合理感覚にあふれた人々には陳腐化していたのかもしれない。代わって死生観培養の下地となったのは、数々の文化現象だが、よく言われるように「千の風になって」にも「おくりびと」にも宗教の影は見られない。死への哀情、葬送の悲しみは描くが、「死では終わらない物語」は誰も語ろうとしないのである。果たしてそれは「死生観」といえるのだろうか。

釈徹宗は同書の前書きでこう書いている。

「我々は『死に関する情報』を手に入れることで目先をごまかしているけれど、無意識的深層では生き生きとした“死では終わらない物語”を求めているのではないか」「“死では終わらない物語”が痩せているにもかかわらず、現代社会は我々に死生観を持てと要請している」

「無意識的深層で求めている」という確信は私にはない。だが、應典院のような寺をやっていると、アートにせよ、語り芸にせよ、ビヨンドサイレンスやエンディングセミナーにせよ、その場その場で微かに立ち上げる「死では終わらない物語」の片鱗を感じることがある。死生観をちゃんと勉強していますよと言いたいのではない。どんな場であったか中身を云々するまでもなく、それが寺院で行われていて、本尊の御前にある限り(宗教者が本気で立ち会って)、「無意識的古層」はそれなりに起動するのではないか。手前に置かれた場をトレースすることで、しっかした下絵が浮き上がるのだ。無意識に物語の真髄に同期していくといえばいいだろうか。そういう時、儀礼(應典院でいえばお念仏)の力は強い。また経験的に、その感覚は若い人ほど敏感なような気がする。

乱暴な言い方をすると、季節の行事やら先祖供養やら、ひょっとして伝統的仏事にはそういう「無意識的古層」を発見できる余地がか細くなっているのではないか。まして十年一日のごとく凡庸な説教など聞かされていると、ただ空威張りしているだけの死生観しか感じられないのかもしれない。

もちろん、イベントをやれとか、伝統行事はダメだといいたいのではない。そこに現代の課題を引き受けていく意識や、苦に直面する人々への共感や寄り添い、また、たましいに響くような言葉の開発や鍛錬を重ねていかない限り、物語は干涸びてしまう。死生の大地に水と陽を絶やさないのは、われわれの使命だとも思う。

改めて「生死の物語」として、日本浄土教を語り直していきたい。伝到底な儀礼、語り、あるいはアートなのか教育なのか、わからないが、まず年初の私自身への誓いである。

「浄土があるからこの世を相対化できます。それがないと、この世界と別の価値に出会うことがありません」

「なぜ阿弥陀仏が存在するのか。それは阿弥陀仏と出会わなければ、自分の本当の姿が見えないからです」(同書)